22 июня 1941 года

22 июня в 03.17 в Генштабе Красной армии получили первое известие из Севастополя о попытке бомбардировки города немецкой авиацией. Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ открыть огонь на упреждение по самолетам противника, нарушившим воздушное пространство СССР. Это был первый боевой приказ, отданный в день начала войны.

Из воспоминаний маршала Советского Союза Г.К.Жукова: «В 4 часа 30 минут утра мы с наркомом обороны СССР С.К.Тимошенко приехали в Кремль. Все вызванные члены Политбюро были уже в сборе. Меня и наркома пригласили в кабинет.

И.В. Сталин был бледен и сидел за столом, держа в руках не набитую табаком трубку. Мы доложили обстановку. И.В.Сталин недоумевающе спросил: «Не провокация ли это немецких генералов?» — «Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация...» — ответил С.К.Тимошенко...Через некоторое время в кабинет быстро вошел В.М.Молотов «Германское правительство объявило нам войну». И.В.Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тягостная пауза».

Лето сорок первого

22 июня 1941 года началось Белостокско-Минское сражение, в результате которого основные силы Западного фронта под командованием генерала Павлова оказались в окружении и были разгромлены. 28 июня пал Минск. Прибалтийские части РККА почти не оказывали сопротивления немцам, что позволило им быстро пройти Литву и замкнуть кольцо окружения. За две с лишним недели германские войска захватили значительную часть Белоруссии и продвинулись вглубь страны примерно на 300 км.

Со стороны Советского Союза за первую неделю войны были уничтожены 11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и 4 моторизованные дивизии, было много пленных, в том числе и генералов. Западного военного округа не стало, командующий Павлов и три его заместителя были расстреляны в Москве, Сталин лично написал на приговоре — предатели.

Соотношение сил

Гитлер и его генералы планировали дойти за полтора месяца до линии А-А, Архангельск-Астрахань, захватить Москву, Ленинград и все крупные города, выйти к месторождениям нефти на юге и подписать акт о капитуляции со Сталиным. По расчетам немецких генералов, к августу-сентябрю 1941 года большинство частей Красной армии будет либо уничтожено, либо взято в плен. Для осуществления этого вермахт сосредоточил у границ СССР около 5 млн человек (немецкая регулярная армия плюс войска СС и союзников Германии), 42000 орудий и минометов, 4100 танков, 4800 самолетов.

Мы не считаем количество войск с обеих сторон в дивизиях и корпусах, потому что это лукавство (состав, численность и огневая мощь дивизий с обеих сторон сильно различались). Вся эта армада была прекрасно подготовлена, экипирована и очень мобильна (практически весь личный состав и техника передвигались на грузовиках, любезно предоставленных странами, которые нацисты захватывали с 1939 года). Тактически немцы были на голову выше РККА и самое главное — они создавали многократный перевес в технике и живой силе на узких направлениях, пехота всегда поддерживалась артиллерией и самолетами, а Красная армия была растянута тонкими линиями вдоль границы, взаимодействие частей было слабым, много техники просто ломалось из-за неквалифицированного обслуживания. Почти все снабжение войск у РККА осуществлялось на лошадях, для грузовиков и тягачей не хватало водителей.

Со стороны СССР в Западном военном округе было разбросано около 3,5 млн личного состава РККА, 60000 орудий и минометов, 15000 танков и 10000 самолетов, но вся эта армия не стояла на границе. Части были на большом расстоянии друг от друга, многие в состоянии формирования или на марше. В СССР шла масштабная военная реформа. Поступали новые танки, самолеты и стрелковое оружие. Освоение шло плохо, после зачисток и репрессий 1937 года не хватало офицеров среднего и старшего звена, а те, что были на местах, писали бравурные рапорты и донесения, чтобы прикрыть себя на новых должностях.

Состояние войск на бумаге разительно отличалось от действительности. Проведенная за несколько месяцев до начала войны проверка военных аэродромов признала их состояние неудовлетворительным — не было маскировки, зенитных батарей, укрытий, самолеты стояли кучно на открытой местности. Для понимания масштабов приведем одну цифру — из 6000 тягачей для перемещения артиллерийских орудий в наличии была только одна тысяча.

В первые дни немецкого наступления около 1800 самолетов были уничтожены или выведены из строя на аэродромах. Немецкие войска захватили склады вооружения и топлива, отсутствие связи между подразделениями и общий хаос решил судьбу миллионов солдат Красной армии, хотя на отдельных направлениях советские части пыталась даже контратаковать и оттеснили вермахт за пределы границы (там были грамотные офицеры и подготовленные солдаты), но это никак не повлияло на общую обстановку.

Провал «Барбароссы»

Несмотря на крупные поражения СССР в начальный период войны, Германии не удалось достичь стратегических целей плана «Барбаросса». Красная армия ценой огромных потерь летом и осенью 41-го измотала силы вермахта, остановив их продвижение на важнейших направлениях и подготовила условия для перехода в контрнаступление.

Немецкие войска, подошедшие к Москве осенью, всерьез считали, что скоро русские попросят мира и подпишут капитуляцию. Но советские люди, как они узнали потом, еще и не начинали воевать.

Взять столицу быстро не удавалось, солдаты Красной армии ожесточенно сопротивлялись. Подвиги героев-панфиловцев и других защитников столицы описаны в многочисленных книгах, суровая зима тоже помогала — у запасливых фашистов просто не было зимнего обмундирования, они же собирались закончить войну в сентябре. С востока подходили эшелоны с резервами и новой техникой и 5 декабря началось неожиданное для немцев контрнаступление под Москвой, враг был отброшен на сотни километров от столицы. Поражение в Московской битве 1941-1942 г.г., окончательно сорвало гитлеровский «блицкриг» и вынудило Германию перейти к ведению затяжной войны. Наступал 1942 год.

До Победы далеко. 1942 год

Успехи, достигнутые в Московской битве, привели к переоценке собственных сил многими советскими генералами. В самом начале января 1942 года состоялось совещание в Ставке Верховного Главнокомандования. На встрече была утверждена стратегия, согласно которой советские войска должны были начать наступление и отбросить противника от Москвы и Ленинграда, выбить его с территории Украины и Крыма. Против одновременного наступления по трем направлениям выступили Г.К.Жуков и Н.А.Вознесенский (начальник Госплана СССР), но большинством голосов Сталин утвердил план операций.

Три поражения подряд

Вскоре началась Ржевско-Вяземская наступательная операция (8 января-20 апреля 1942года). В бой были брошены огромные силы РККА, но результат был скорее плачевный — окружение и более 770 тысяч убитыми против немецких 330 тысяч — советскому командованию не удалось достичь стратегических целей. Перенос линии фронта на 80-250 км от Москвы снизил вероятность ее захвата, был образован так называемый Ржевско-Вяземский выступ, ставший плацдармом для последующих наступлений Красной армии.

На Черном море была проведена Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 года - 2 января 1942 года), целью которой было захватить Керченский полуостров и в дальнейшем полностью освободить Крым. Высадка прошла успешно, однако основной цели достичь так и не удалось. До мая 1942 года продолжались боевые действия на Керченском полуострове, но советские войска так и не смогли продвинуться дальше позиций, занятых при десантировании, а позднее были уничтожены немцами.

12-28 мая 1942 года состоялась Харьковская операция. Она началась с попытки стратегического наступ-ления в сторону Харькова, но закончилась окружением и практически полным разгромом наших войск. Это поражение позволило германскому командованию реализовать свои масштабные наступательные планы на юге и сильно подорвало моральный дух РККА.

Гитлер же поставил своей главной задачей быстрый захват Кавказа и Нижней Волги. Целью плана были нефтяные месторождения Кавказа — Майкопа, Грозного и Баку плюс изоляция СССР от Средней Азии и Ирана, откуда уже начала поступать помощь союзников. Нефть в «войне моторов» была крайне важным ресурсом — особенно для Германии, нужды которой уже не покрывались поставками с румынских месторождений, а получения искусственного бензина было дорогим. Перехватив стратегическую инициативу после весенних поражений РККА, противнику удалось развить масштабное наступление 28 июня - 24 ноября 1942 года, получившее название «Операция Блау». Не встретив значительного сопротивления, войска вермахта захватили Воронеж, продвинулись дальше к Волге и предгорьям Кавказа. Положение на фронте стало критическим.

Приказ «Ни шагу назад»

События начала 1942 года развивались стремительно, было даже хуже, чем в самом начале войны. Советский Союз терял экономически важные ресурсы и территории, которые были важны для страны. Чтобы вы понимали, масштаб катастрофы — англичане всерьез рассматривали план авиаударов по советским объектам нефтяной промышленности, чтобы те не достались немцам. Летом война достигла точки, когда отступление было фактически невозможным. Фронт все еще находился в 150 километрах от Москвы, Ленинград выживал в страшной блокаде, а на юге были потеряны Севастополь и Крым. Враг прорвал фронт и захватил Северный Кавказ, рвался к Волге. Оставалось совсем немного, чтобы остаться без кавказской нефти и связи с республиками Средней Азии.

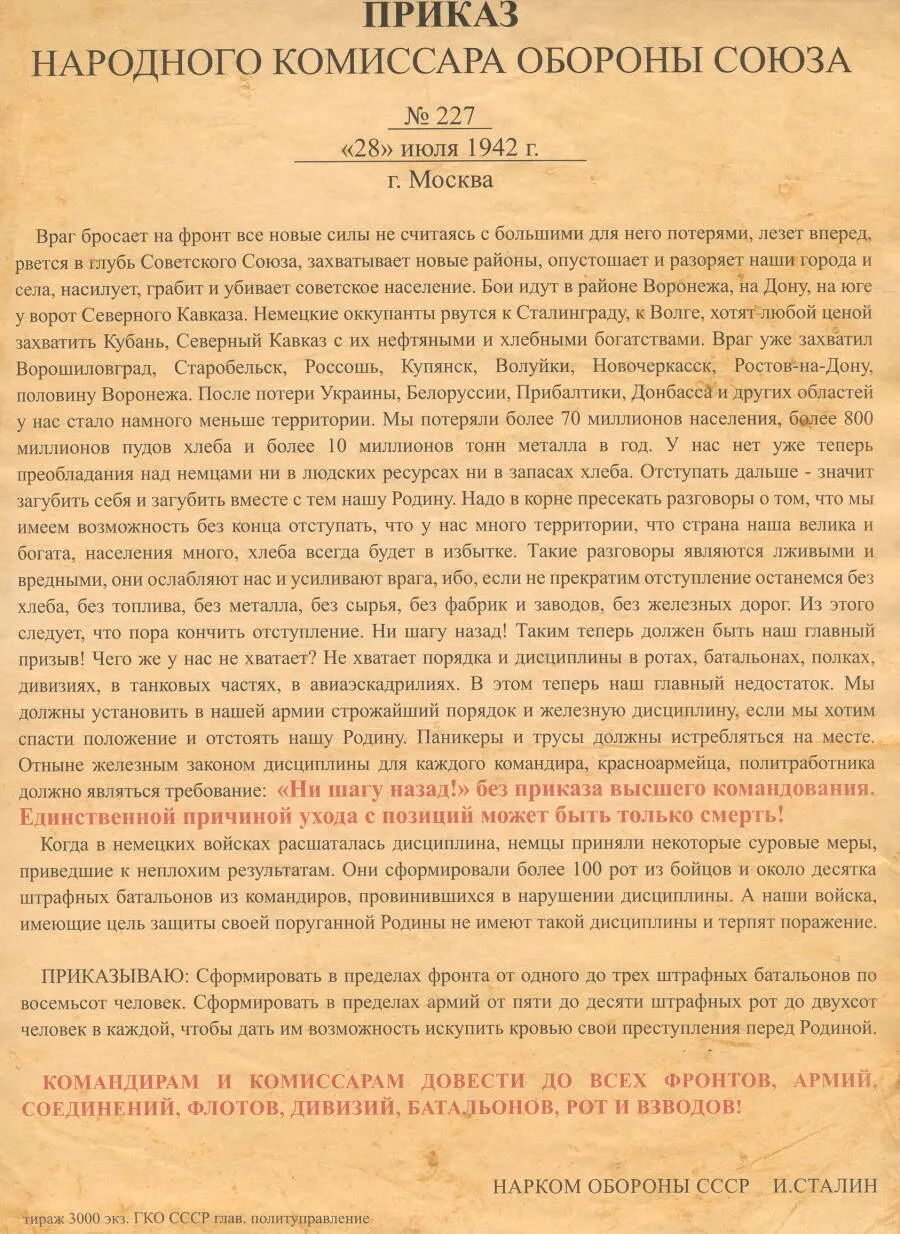

Громкие лозунги: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «Смерть немецким оккупантам!» не срабатывали, требовалось что-то другое. Этим другим и стал очень жесткий и суровый приказ №227 от 28 июля 1942 года наркома обороны Сталина. В нем отмечалось, что в Красной армии наблюдается крайне низкая дисциплина, поэтому вводятся суровые меры — формируются штрафные и заградительные батальоны. Кроме этого, у заградотрядов были и другие задачи: охрана тыла и ликвидация диверсантов.

Приказ №227 очень сильно повлиял на настроения в армии, хотя был не раз использован в немецкой пропаганде, как символ жестокости Сталина.

Сталинград. Начало

Выход немцев к Волге положил начало Сталинградской битве (14 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). До середины октября противник вел яростное наступление. Оценив стремление советской стороны до конца защищать Сталинград (сегодня Волгоград), немецкая группировка нарастила численность и достигла превосходства над Красной армией на треть в пехоте, в два раза в танках и более чем в три раза в авиации. Взять город с ходу не вышло. Нацисты начали усиленные бомбардировки. Несколько массовых налетов люфтваффе (немецкие ВВС) привели к огромному пожару, который уничтожил центр Сталинграда. Городское население было эвакуировано или покинуло город самостоятельно. В городе разгорались уличные бои. Танки, выходившие из ворот цехов Сталинградского тракторного завода, уходили в бой с экипажами, сформированными из рабочих, каждый дом становился крепостью. Ярким примером таких боев является героическая оборона Дома Павлова, которая длилась 58 дней (это был обычный пяти-этажный дом в центре Сталинграда). Для сравнения: немецкая кампания по завоеванию Польши продолжалась 36 дней, Норвегии — 62 дня, Дании — менее одного дня. Около 30 советских бойцов держали оборону на этажах дома, отражали атаки по несколько раз в день, регулярно вступая в рукопашные схватки. Маршал В. И. Чуйков в своих воспоминаниях приводит следующие слова: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».

Беспримерное мужество и воля к победе советских воинов привели, казалось бы, к невозможному результату: к середине ноября 1942 года наступательный порыв немцев иссяк. К тому времени в ожесточенных боях на улицах города и за его пределами немецкая армия потеряла до тысячи танков и самолетов, более 700 тыс.человек убитыми и ранеными и перешла к обороне.

Блокада

Одно из самых трагичных и героических событий войны — блокада Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года)

В сентябре 41-го Гитлер решил, что солдаты группы армий «Север» должны блокировать советские войска в Ленинграде, а затем передать механизированные части и авиацию подразделениям, наступающим на Москву. Помимо войск, защищавших город, в окружение попало около 2,5 млн мирных жителей.

Немецкое командование обрекло ленинградцев на голодную смерть, снабжать город можно было только по воздуху или Ладожскому озеру, что было крайне сложно.

Продуктовый паек жителя Ленинграда снизился уже в сентябре и достиг своего минимума в ноябре - декабре 1941 года. С конца декабря по середину января 1942 года ничего, кроме хлеба, по карточкам не выдавалось. Чтобы увеличить объем хлеба, в него добавляли древесную муку, семена дикорастущих растений, гидроцеллюлозу. В наиболее критическое время рабочие могли получить по карточке 250 граммов хлеба в день, а остальные, в том числе дети, — по 125 граммов.

Как только зимой 41-го на Ладожском озере встал лед, по нему в город отправились грузовики с припасами. Ленинградцы прозвали эту тонкую ниточку снабжения «Дорогой жизни». На обратном пути транспорт эвакуировал жителей, оборудование предприятий и культурные ценности. Всего за годы блокады на «Большую землю» было вывезено более 1,5 млн человек и более 80% заводов города. В марте 1942 года партизаны Новгородской и Псковской областей собрали продуктовый обоз и сумели провести его в город. Это событие имело огромное эмоциональное значение и дало надежду на снятие блокады.

Несмотря на столь ужасающее положение вещей город продолжал жить и работать. Из ворот заводов выходили танки, орудия и минометы, боеприпасы и стрелковое вооружение. На Адмиралтейских верфях строили подводные лодки и малые боевые катера, ремонтировали и переоборудовали суда. Рабочие заводов продолжали выплавлять металл и изготавливали более 100 единиц различных военных изделий. Ленинград стал образцом беспримерного мужества его жителей: в нечеловеческих условиях постоянных обстрелов и бомбежки, блокады и голода, город не только не сдался врагу, но и остался важным промышленным центром, своим трудом приближая победу.

Итоги 1942 года были неутешительными

Наступление под Москвой 1941-1942 годов не привело к переходу инициативы в боевых действиях к советскому командованию. После ряда неудачных наступательных операций Красная армия оказалась отброшенной на рубежи Волги и Кавказа, где развернулись бои за столь необходимое противнику нефть. Сопротивление советских войск, а также широко развернувшееся движение партизан привело к истощению наступательных возможностей противника. Большинство заводов, перевезенных на восток страны, начинало работать. За станки встали женщины, дети и пенсионеры. Армия набиралась боевого опыта, поступало новое вооружение. Союзники начали активные поставки танков, самолетов, автомобилей и продовольствия, хотя открывать второй фронт в Европе не спешили. Кстати, первый договор о сотрудничестве с Великобританией был подписан 12 июля 1941 года, а 2 августа 1941 года было заключено военно-экономическое соглашение с США. 11 июня 1942 года СССР и США подписали соглашение о взаимных поставках по ленд-лизу, то есть передаче взаймы военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья и продовольствия (это была не бесплатная помощь, долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен 21 августа 2006 года.).

Наступал 1943 год — год начала перелома в этой тяжелой войне.

Продолжение следует...